Stephan Schmidheiny es interesante por quién es y también porque es otro desmentido a la doctrina neoliberal, en que los mercados (y las personas) sólo se mueven buscando su interés. Debe ser inexplicable dentro de la lógica económica el tipo de labor que ejerce tamaño millonario, pero aquí lo tenemos preocupado de la pobreza, del desarrollo y del ambiente:

“Mi filantropía no es una filantropía en el sentido clásico, de caridad, de regalos a los pobrecitos para que coman, no es misericordia. Yo lo veo como una inversión en procesos sociales. Una inversión en el futuro de la sociedad de la cual dependo y en la que quiero hacer buenos negocios. Es como una inversión en mantenimiento de un sistema del que formo parte. Cuanto mejor funcione el sistema, mejor para mí es la condición para hacer negocios”

Continúa:

La Tercera

El magnate que donó una fortuna a Latinoamérica

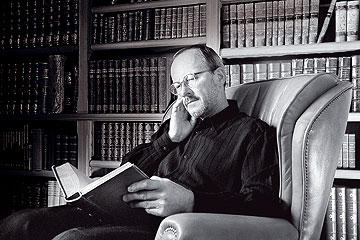

“La filantropía es una inversión”, dice en esta entrevista Stephan Schmidheiny, el hombre que realizó la mayor donación privada conocida en la región. Estará en Chile la próxima semana para exponer sobre los desafíos empresariales que conlleva el calentamiento global. El magnate suizo, cuya fortuna Forbes estima en US$3.600 millones, fue uno de los primeros en el mundo en hablar de desarrollo sustentable y ecoeficiencia. En Chile, la empresa Masisa pertenece al trust de beneficencia que él creo el 2003.

Por Francisca Skoknic

Stephan Schmidheiny (59) es el particular que ha hecho la mayor donación conocida en América Latina. Sucedió hace cuatro años, cuando creó un fondo -el VIVA Trust– con parte importante de su fortuna: US$ 1.000 millones, que son administrados con el objetivo de “contribuir de manera sostenible al desarrollo económico, ecológico y social” de la región.

Pero lo de Schmidheiny, como él precisa, no es la caridad sino la filantropía: esto es, según su definición, una inversión que creará un mejor ambiente para hacer negocios. Y de eso sí que sabe.

Hijo de un gran magnate suizo ligado a la fabricación de materiales de construcción, Schmidheiny estudió leyes porque no pensaba dedicarse a los negocios, pero en 1984 asumió la propiedad de uno de los holdings familiares, el Grupo Eternit. Fue al mando de esa compañía que se vio enfrentado a su primer dilema empresarial, cuando en los 80 empezó a hablarse de que el asbesto -que constituía parte importante de la producción de Eternit- era dañino para la salud. Decidió cortar por lo sano y eliminarlo. Lo tildaron de loco, pero dejar el asbesto lo obligó a diversificarse. Si bien la crisis fue fuerte, no sólo salió adelante, sino que multiplicó su fortuna.

Tras esto además se dedicó a invertir en empresas en crisis, que vendía una vez reestructuradas. Ha dicho que, en promedio, su rentabilidad fue de entre 5 ó 7 veces lo invertido. El caso más famoso es el de Swatch, firma que se formó cuando él concurrió al rescate de la deprimida industria relojera suiza. También fue director de Nestlé y de la Unión de Bancos Suizos.

Siempre atraído por América Latina, donde su familia tenía negocios, creó en Panamá su primera obra filantrópica a través de Fundes, dedicada al fomento de las pymes. En 1982 vino de vacaciones a Chile y terminó invirtiendo en el área forestal, interesado en lo que llama “plantación sostenible de bosques”. Apostó a que la crisis que remecía el país pasaría y con los años y, tras una asociación con el grupo Pathfinder, llegó a controlar, el 2002, lo que hoy es la firma Masisa, líderes regionales en la producción de tableros.

Su aterrizaje de lleno al mundo ambiental se produjo en el período previo a la Cumbre de Río de 1992, cuando le encargaron formar el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que introdujo a los más importantes hombres de negocios en un terreno que hasta entonces les era ajeno. Schmidheiny se transformó en un pionero en la promoción del desarrollo sustentable entre los privados y empezó a ser reconocido como un “empresario verde”, un calificativo que según él ya no corre: “Hoy el mundo es verde”.

Esta evolución llegó a su peak en 2003, cuando creó su trust VIVA (Visión Valores). A él se transfirieron todos los activos de su holding, Grupo Nueva, que hoy incluye a la empresa de sistemas de construcción Plycen y el 53% de Masisa. El 2006 el Grupo Nueva tuvo ventas por US$ 1.700 millones. Se maneja por lo que Schmidheiny llama el triple bottom line o filosofía del triple resultado, que considera el éxito en términos económicos, sociales y ambientales. Los dividendos del grupo pertenecen a VIVA Trust, que los reinvierte en actividades filantrópicas y especialmente en la Fundación Avina, dedicada a la promoción de líderes sociales. Desde que el empresario suizo la fundó en 1994, Avina ha invertido US$ 340 millones.

Pese a su intensa actividad filantrópica, Schmidheiny no parece haberse empobrecido. Si antes de crear el VIVA Trust el ranking de billonarios de Forbes le atribuía una fortuna de US$ 2.500 millones, en su edición de marzo pasado le adjudica US$ 3.600 millones. ??l se ríe. Comenta que no sabe cómo hacen esos cálculos ni menos si en su caso la cifra es mayor o menor, pues dice que no cuenta cuánto dinero tiene. “El monto varía según cómo ande la Bolsa. Pero me va bien y aún después de haber donado todo mi grupo de América Latina tengo mucho más de lo que pueda comer o comprar razonablemente”, afirma en entrevista con Qué Pasa. Desde que donó parte de su patrimonio invierte el resto en acciones, bonos o private equity manejados por expertos.

??l permanece alejado de funciones ejecutivas. Actualmente dedica parte de su tiempo a desarrollar la visión de VIVA Trust. Al momento de esta entrevista estaba en España realizando, según él, “trabajo filosófico”. Se traslada tanto que no es capaz de decir exactamente dónde vive (“en Europa y viajando mucho”), aunque sus casas se sitúan en Suiza y Costa Rica. También es presidente honorario del Grupo Nueva -“con voz pero sin voto”- y se aprestaba a viajar a Chile, donde el lunes 23 de abril participará en la reunión anual del grupo y en un seminario organizado por Icare sobre el calentamiento global, una de sus grandes preocupaciones hoy.

Filantropía, una inversión

-¿Por qué optó por el camino de la filantropía? ¿Qué rol debiera jugar en el desarrollo económico?

-Mi filantropía no es una filantropía en el sentido clásico, de caridad, de regalos a los pobrecitos para que coman, no es misericordia. Yo lo veo como una inversión en procesos sociales. Una inversión en el futuro de la sociedad de la cual dependo y en la que quiero hacer buenos negocios. Es como una inversión en mantenimiento de un sistema del que formo parte. Cuanto mejor funcione el sistema, mejor para mí es la condición para hacer negocios.

-¿Cree que los empresarios la valoran suficientemente?

-Si vemos la filantropía más bien como una inversión en un sistema del cual yo soy parte y no una limosna a los pobres, entonces creo que tiene mucho sentido que ellos se involucren en eso, ojalá más que en el pasado, y que se metan con la misma creatividad y espíritu empresariales que les han permitido tener éxito en sus negocios. Eso es lo que yo busco, eso es lo que todavía me parece que hace falta: que la gente entienda que la filantropía no es sólo algo moral, hasta religioso con la iglesia, sino un campo que requiere de mucha creatividad para participar en procesos sociales. Ojalá un número creciente de empresarios lo vean así y entonces les provocará participar.

-Se enlaza un poco con la afirmación suya de que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas?

-Ese es mi lema, a la larga no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas.

-¿Eso se puede aplicar de alguna forma a la experiencia de América Latina?

-Hay de todo. Un caso bueno es Chile, quizás un par de otros países pequeños como Panamá y Costa Rica. Pero hay cosas muy preocupantes, como la gran pregunta de qué va a pasar con el chavismo y hasta qué punto éste será contagioso hacia otros países. Lo que pretende hacer Chávez, mucho más allá de Venezuela, es una gran interrogante.

-¿Qué le preocupa del chavismo?

-La intervención del Estado en lo económico es para mí lo más preocupante. Los derechos humanos y la libertad de expresión, hasta la fecha, parecen manejarse de manera aceptable en Venezuela; sin embargo si crece el enorme peso del Estado en la economía en países que no tienen el petróleo que posee Chávez, será un problema que hemos vivido en tantos casos, todos fracasados.

-Usted mencionó a Chile como una de las excepciones, ¿por qué lo distingue?

-Es un país que ha tenido éxito porque ha invertido en instituciones políticas y sociales. Para organizar el bien público hacen falta instituciones que trabajen bien, sin corrupción y con el apoyo de los ciudadanos. Es clave un Estado de Derecho en que el sentimiento general de los ciudadanos es que el derecho es para todos. Chile tiene un Estado de Derecho mucho más desarrollado que el de los demás países. Lo otro fundamental son las instituciones sociales, que en Chile funcionan. Es un país ordenado -que inspira confianza a los inversionistas- y creativo, que al ser pequeño y no tener un mercado interno, tuvo que probarse en la competitividad global desde hace años.

El modelo Schmidheiny

-En su documento “Mi visión, mi trayectoria”, usted se preguntaba por el supuesto conflicto de intereses que existiría entre empresa y fundación, pues una intenta ganar dinero y la otra invierte sin buscar beneficios, ¿qué responde ahora que su modelo lleva cuatro años funcionando sobre la base de una empresa cuyos dividendos se invierten en una fundación?

-En ambos niveles de la empresa y de la fundación tenemos una visión compartida: lo llamamos desarrollo sostenible. Hemos encontrado más aspectos comunes que conflictos, en el sentido de manejo de herramientas, formación de gente profesional, hasta en el sentido de competencia, porque en la fundación también nos medimos con benchmark, para ver cómo es nuestro desempeño comparándolo con otros.

-¿Cuál es el lugar de colaboración de ambas estructuras?

-En proyectos concretos. Por ejemplo, la fundación encuentra un líder social que trabaja con pequeños campesinos que nunca tenían dinero para comprar tubos para el riego de campos; entonces la empresa interviene organizando créditos blandos para ellos.

-¿Y la estrategia del Grupo Nueva cambió con la nueva estructura societaria?

-En lo que no ha cambiado es que sigue con el compromiso en el triple bottom line y ya no tengo que predicar nada a esta gente: lo han internalizado, están convencidos y lo están practicando.

-¿Cómo nace el concepto de triple bottom line y cómo lo ve en funcionamiento?

-Hace 6 ó 7 años sonaba como algo exótico, pero hoy tantas empresas lo practican con éxito que uno ya no se puede considerar como superprogresista. Es una fórmula que responde a cambios en el mundo, en la sociedad, cambios que son evidentes, como los factores ambientales y ahora la energía con el cambio climático. A su vez la globalización tiene como efecto que consumidores en EE.UU. o en Europa tienen influencia en lo que puede vender y producir una empresa chilena. La comunicación hoy existe a nivel global, hay un nivel de transparencia inmediata que en el pasado no existía y que ya no permite esconder. Es decir, las empresas tienen que responder al público, a los empleados, a los clientes. Responder a estos tres niveles no es más que responder a tres tendencias que son evidentes.

-¿En un comienzo fue incomprendido? ¿Se creía que su sistema era impracticable?

-Sí, claro (risas). Los pioneros siempre se ven como sujetos fuera de lugar. Cuando uno ve las tendencias antes de que se produzcan masivamente no te entienden y piensan en un visionario soñador, excéntrico… no sé qué más me han llamado.

-¿Cree que las empresas son conscientes de la necesidad de respetar el medio ambiente o lo ven como una necesidad para protegerse de las posibles consecuencias de malas prácticas en su imagen?

-Ya no somos unos pocos excéntricos, es un movimiento cada vez más importante. Esa es una buena noticia. Aprendemos como individuos o como empresas de varias fuentes: una de éstas es la visión, una idea en el futuro; luego la competencia nos enseña cómo mejorar; con la propia creatividad, buscamos mejoras y encontramos; y también aprendemos de los daños que nos hacen a nivel material o de reputación. Creo que el aprendizaje incluye todos estos factores y no sólo el riesgo de daño moral.

-¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes en estos ámbitos para el sector privado en América Latina?

-Cuesta generalizar en América Latina porque en algunos países las cosas son muy difíciles y otras naciones sí van bien. En general diría que los empresarios deberían comprometerse más con el desarrollo social para mejorar y fortalecer la sociedad de la cual forman parte y el dinamismo del cual depende, por lo menos en parte, el éxito propio. Mantener el sistema del cual yo formo parte: eso para mí es lo más importante.

Preocupación global

-¿Qué tan grave cree usted que es el problema del calentamiento global? Hasta hace poco algunos países como EE.UU. lo negaban, ¿cuál es la responsabilidad y desafío de los privados y de los estados?

-Es un gran tema. A mí francamente me asusta lo que veo: la situación de los glaciares, los polos… Es peor de lo que había pensado hace 5 ó 10 años. A mí -que me he preocupado desde hace mucho por el medio ambiente- si me hubieran preguntado hace siete años qué opino del calentamiento global, habría dicho “será un problema para la generación de mi hijo, pero no será un problema terrible para mí”. Sin embargo, hoy el problema lo vemos de manera muy concreta y es más alarmante de lo que yo había creído. Creo que en general y con muy pocas excepciones los gobiernos todavía no saben cómo manejar el tema. Faltan instituciones para la toma de conciencia y para diseñar decisiones políticas colectivas, porque éste es el prototipo de un problema global y no tenemos las instituciones para tomar decisiones a nivel global. Debemos negociar, pero en la mesa de negociación hay un gorila y hay algunos perritos y muchos ratoncitos. En el caso de la empresa sí puede hacer bastante más aún en el marco actual de las cosas.

-Son los grandes emisores?

-Los más grandes son el transporte y la vivienda. Creo que la industria a nivel global es la tercera. Y bueno, son importantes en el sentido de que fabrican autos o construyen viviendas. Muchas empresas han hecho enormes progresos en el sentido de la ecoeficiencia, la que nosotros propusimos en 1992 en el libro “Cambiando el rumbo”. Sin embargo, hoy muchas iniciativas posibles y eficientes no se pueden realizar por políticas públicas equivocadas, que ponen incentivos 180 grados al otro lado. Fueron políticas diseñadas cuando todavía pensábamos que energía y petróleo habría para siempre y el aire, la atmósfera terrestre, podía recibir cualquier cantidad de CO2. Hoy tenemos que trabajar conjuntamente entre política y empresa. La primera para dar incentivos en la dirección correcta; la empresa para innovar y para ser más ecoeficientes. Pero ojo: será un proceso de décadas, no de pocos años. Sustituir el petróleo será el desafío más grande que la humanidad ha conocido desde que empezamos con la era industrial.

-¿Qué políticas deberían generarse para avanzar en ese rumbo?

-Debería fomentarse la investigación y la inversión en todo lo que es ahorro de energía y energías renovables. Eso todavía no se da. A nivel internacional todavía existen muchos más subsidios para energía nuclear o para petróleo que para las cosas que hacen falta. Y sobre todo hay que insistir en el uso eficiente de la energía, porque mientras el petróleo era barato y abundante, nos acostumbramos a un uso muy ineficiente a muchos niveles, como, por ejemplo, lo usamos en los edificios para calentar o en los autos y en las fábricas, que podrían ser mucho más eficientes.

Volver inicio ricardoroman.cl

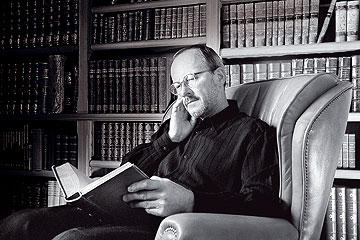

Una de las leyendas vivientes en México, que atraviesa todos los grupos de preferencias y creencias es Carlos Slim. Es un mito inevitable en México. Tiene aristas políticas progresistas, con amistades en la cultura y en la socialdemocracia, pero también es criticado por el dominio de sus monopolios. En cualquier caso, debe ser el empresario que más entiende en qué se va convirtiendo el mundo a manos de la era digital. Es como para conocerlo. El artículo no profundiza y parece refrito de comentarios de familiares de la periodista y antiguas visitas de Slim a Chile, pero vale la pena. De la autora me gustó su libro sobre

Una de las leyendas vivientes en México, que atraviesa todos los grupos de preferencias y creencias es Carlos Slim. Es un mito inevitable en México. Tiene aristas políticas progresistas, con amistades en la cultura y en la socialdemocracia, pero también es criticado por el dominio de sus monopolios. En cualquier caso, debe ser el empresario que más entiende en qué se va convirtiendo el mundo a manos de la era digital. Es como para conocerlo. El artículo no profundiza y parece refrito de comentarios de familiares de la periodista y antiguas visitas de Slim a Chile, pero vale la pena. De la autora me gustó su libro sobre